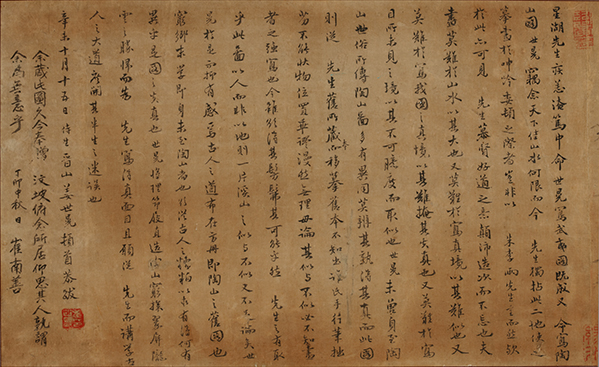

싯누렇게 바랜 종이 위에 가는 붓으로 슥슥 그린 듯한 한 폭의 그림이 있습니다. 화폭을 보면 저 멀리 높이 솟은 게 산봉우리고, 그 사이로 거뭇거뭇한 게 소나무고, 기와집 앞에 흐르는 것이 강이고 한 건 알겠지만 어디를 그렸는지는 도무지 잘 모르겠군요. 왼쪽에 뭐라고 한자가 길게 적혀 있기는 한데, 무슨 뜻인지 알기가 어렵네요. ‘오래된 티는 난다만, 이런 그림이 보물이라고?’라고 생각하실 분들이 분명히 계실 겁니다. 하지만 이 그림은 틀림없는 대한민국의 국가지정문화재인 ‘보물(寶物)’입니다. 그 이유는 무엇일까요? 먼저 이 그림이 어디를 그린 것인지부터 이야기를 풀어보겠습니다.

강세황, <도산서원도>, 조선 1751년(영조 27), 세로 26.8cm, 가로 138cm, 종이에 먹, 보물, 신수2672

도산서원, 그곳은 어디이기에

강원도 태백에서 발원해 굽이굽이 영남(嶺南)을 휘감아 돌며 흐르다 저 남쪽 부산에서 바다와 만나는 낙동강(洛東江). 낙동강의 시원(始原)이 여러 지류와 합쳐지며 비로소 강다운 강이 되어가는 곳이 바로 안동(安東)입니다. 우리가 아는 유장하고도 도도한 흐름의 낙동강이 되기 직전, 깊은 산 아래를 굽이치며 감돌던 물의 흐름이 안동 땅 어느 한 지점에 이릅니다. 그곳엔 산자락을 타고 들어선 여러 채의 기와집이 있습니다. 어지간한 고택이며 서원이 즐비한 안동에서야 이상할 것 없는 풍경이지만, 여기는 그중에서도 특별한 의미가 있는 곳입니다. 바로 이 나라 성리학의 계보 한가운데 존재하는 큰 어른, 퇴계(退溪) 이황(李滉, 1501~1570)의 자취가 어린 도산서원(陶山書院)이기 때문입니다.

잘 알려진 것처럼 이황은 조선을 대표하는 성리학자였습니다. 그는 벼슬살이하면서도 늘 자연에 묻혀 살며 학문을 연마하기를 소망했고, 드디어 꿈을 이루었습니다. 그의 나이 쉰일곱인 1557년, 이황은 안동 부내(府內)에서 멀리 떨어진 심심산골 도산(陶山) 자락에 직접 설계한 집을 짓기 시작합니다. 근 5년이 걸려 1561년에 집을 완성한 이황은 이곳에 ‘도산서당(陶山書堂)’이라는 이름을 붙였습니다. 그는 이곳에서 학문을 닦고 제자를 기르는 한편, 혼자서 고요히 사색에 잠기고 때로 주변에 심은 꽃나무를 즐기며 지냈습니다.

연하(煙霞)에 집을 삼고 풍월(風月)로 벗을 삼아

태평성대(太平聖代)에 병(病)으로 늙어가니

이 중에 바라는 일은 허물이나 없고자

- 이황, 「도산십이곡(陶山十二曲)」 중에서

이황은 그윽한 매화 향기 퍼지던 도산서당에서 삶의 마지막 10년을 지내고 1570년 숨을 거두었습니다. 그로부터 4년 뒤, 이황의 제자들은 스승이 남긴 덕을 기리고 학문의 맥을 이어나가고자 서원을 세우기로 결의합니다. 스승이 머물던 도산서당 위쪽 산자락에 사당 상덕사(尙德祠)와 강당 전교당(典敎堂), 기숙사 박약재(博約齋)와 홍의재(弘毅齋)가 들어섰습니다. 1년 뒤 서원이 완공되자, 당시 임금 선조(宣祖)는 명필 석봉(石峯) 한호(韓濩, 1543~1605)의 글씨로 현판을 만들어서 안동에 보냈습니다. 그 현판에는 ‘도산서원’이라고 적혀 있었습니다.

안동 도산서원 전교당, 1574년 건립, 보물(출처: 문화재청 국가문화유산포털)

강세황이 붓끝으로 펼친 270년 전 도산

지금의 도산서원은 1970년대 정화(淨化) 사업과 안동 다목적댐 건설로 옛 모습을 많이 잃어버렸습니다. 예컨대 지금 도산서원에서 아래 낙동강을 바라보면 섬 하나가 눈에 띄지요. 이는 정조(正祖) 임금 시절 경상도 선비들을 위무(慰撫)하기 위해 이곳에서 치른 별시(別試)를 기념해 세운 시사단(試士壇, 경북 유형문화재)입니다. 원래 그 자리는 강변 모래사장이었다고 하는데, 안동댐을 세우면서 물에 잠기게 되자 축대를 높이 쌓아서 비각을 옮긴 것입니다. 이것만 봐도 퇴계 당시는 고사하고 이후 조선시대 도산서원의 풍경과 지금의 풍경이 크게 달라졌음을 알 수 있습니다.

그러면 조선시대에 도산서원 일대의 모습이 어떠했는지는 영영 알 수 없는 걸까요? 물론 옛날에는 디지털카메라도 스마트폰도 없었습니다. 하지만 붓과 벼루, 종이는 있었지요. 그것을 써서 그린 도산서원 그림이 남아 있으므로, 지금의 우리도 옛 모습을 눈앞에 볼 수 있습니다. 바로 여기 보여드리는 표암(豹菴) 강세황(姜世晃, 1713~1791)의 <도산서원도>입니다. 그러면 시와 글씨, 그림에 모두 빼어나 조선 후기 시서화 삼절(詩書畫三絶)로 꼽히던 강세황은 왜 도산서원을 그렸을까요? 때는 바야흐로 영조(英祖) 임금이 조선을 다스리던 1751년, 강세황이 서른아홉 살 되던 해였습니다.

어느 날, 『성호사설(星湖僿說)』의 저자로 유명한 학자 성호(星湖) 이익(李瀷, 1681~1763)이 크게 앓았습니다. 강세황이 병문안을 갔는데, 이익이 그에게 부탁을 하나 합니다. “나에게 <무이도(武夷圖)>를 그려줄 수 있는가?” 남송의 학자 주희(朱熹, 1130~1200)가 머물며 제자를 기르던 무이구곡(武夷九曲)의 모습을 보고 싶다는 말이었습니다. 강세황은 돌아가서 <무이도>를 그려옵니다. 그 그림을 본 이익이 강세황을 돌아보며 이렇게 말하는군요. “하나만 더 부탁함세.” 그는 문갑(文匣)을 따가락 열고 안에서 낡은 그림 한 점을 꺼내 강세황에게 건네며 이렇게 말했습니다. “자네, 이 그림을 본떠서 도산서원 풍경을 그려줄 수 있겠는가?”

이에 세황이 가만히 생각해보건대, 천하의 아름다운 산수가 어찌 끝이 있겠는가마는 지금 선생께서 유독 이 두 지역을 짚어 신음하고 지친 즈음에 본떠 그리라는 것은 어쩌면 주자(朱子)와 퇴계 두 선생을 중히 여기기 때문에 그러한 것이 아니겠는가? 이 또한 선생이 현인(賢人)을 사모하고 도(道)를 좋아하는 뜻을 볼 수 있는 것이다.

- 강세황의 <도산서원도> 발문 중에서

하지만 한 가지 문제가 있었습니다. 강세황은 안동 도산서원에 가본 적이 없었던 겁니다. 무이구곡이야 청나라에서도 남쪽 복건성(福建省)에 있었으니 아예 상상하여 그린다고 쳐도, 도산서원은 엄연히 조선의 현실 속에 존재하는 공간이었습니다. 하지만 위독한 선배의 상황을 생각하면 수백 리 길 안동에 다녀오기란 어려운 일, 고민하던 강세황은 드디어 방법을 하나 찾습니다. 예전부터 그려졌던 <도산도(陶山圖)>를 참고하는 것이었지요. 도산서원 주변의 경치를 그린 <도산도>의 유래는 이황 생전으로 거슬러 올라갑니다. 사직하고 안동으로 내려간 이황을 임금 명종(明宗)은 늘 그리워했습니다. 그러다가 임금님은 아이디어를 냅니다. 안동 도산서당으로 화가를 보내 주변 풍경을 그려오게 한 것이지요. 명종은 그렇게 그려온 도산 풍경 그림을 병풍으로 만들어 머리맡에 둘러치고 보았다고 합니다. 이황이 세상을 뜨자 <도산도>는 하나의 장르가 되었습니다. 퇴계 선생이 거닐던 도산의 산수를 감상하며 그를 존경하는 마음을 드러내고 본받고자 했던 것이지요. 앞서 이야기한 <무이도> 또한 주자가 집대성한 성리학이 학문의 주류였던 조선에서 당연히 유행할 수밖에 없는 그림이었습니다.

강세황은 이익이 건넨 <도산도>를 펼쳐보았습니다. 아마 그림을 그릴 줄 모르는 이가 그렸던지 필치가 졸렬하고 산과 강, 건물들이 다 따로 놀았습니다. 어쩔 수 없이 강세황은 이익이 건넨 <도산도>를 모사하되 자신의 필치로 지형이나 지물(地物)을 종이 위에 그려냈습니다. 굽이치며 흐르는 강줄기 주위로 펼쳐진 하얀 모래사장에 소나무가 드문드문 서 있고, 삼 줄기를 풀어놓은 듯 결결이 붓을 긋는 피마준(披麻皴)으로 그리 높지는 않으나 깊이감이 있는 산자락을 표현했는데, 그 중간에 도산서원이 자리합니다. 이황이 거닐던 천광운영대(天光雲影臺)와 천연대(天淵臺) 사이로 옹기종기 모여앉은 기와집들이 바로 도산서원입니다. 서원에서 바라보이는 강물 위엔 탁영담(濯纓潭)과 반타석(盤陀石)이 자리하고, 월정(月艇)이라는 배 한 척이 떠다닙니다. 강을 가로질러 물고기를 잡는 어량(魚梁)도 세워져 있군요. 도산서원 왼쪽 곡류(曲流) 위엔 이황이 존경했던 농암(聾巖) 이현보(李賢輔, 1467~1555)의 분천서원(汾川書院)과 애일당(愛日堂)을 앉혔습니다.

<도산서원도>의 도산서원 부분

<도산서원도>의 도산서원 부분

<도산서원도>의 낙동강 상류 부분

<도산서원도>의 낙동강 상류 부분

가로로 긴 화폭에 어느덧 도산서원 일대의 풍경이 꽉 들어찼습니다. 실경(實景)이지만 실경이 아닌 그림, 강세황은 그 왼쪽 여백에 빼곡하게 발문을 적어 내려갔습니다.

세황은 아직 몸소 도산에 가본 적이 없다. 세간에 전해오는 <도산도>는 서로 같지 않은 것이 많아 누가 그 참다움을 얻었는지 판별하기가 어렵다.

…

그러나 선생께서 이 그림을 취하신 것은 어째서인가. 사람 때문이지 그 땅 때문이 아니니, 한 조각 계산(溪山)이 비슷한지 아닌지는 또한 따질 만한 게 못 된다.

…

신미년(1751) 10월 15일, 시생(侍生) 진산(晉山) 강세황이 손을 모으고 공경히 발문을 쓰다.

- 강세황의 <도산서원도> 발문 중에서

<도산서원도>의 강세황(1751년), 최남선(1921년) 발문 부분

성호에서 육당(六堂)으로, 다시 국립중앙박물관으로

강세황에게서 <도산서원도>를 새로 그려 받은 성호 이익은 얼마나 기뻤을까요. 아마 가보(家寶)로 잘 보관하라고 후손에게 신신당부했을 겁니다. 하지만 언제인지 그의 후손 집에서 이 그림이 흘러나오게 됩니다. 일제강점기에 이 그림은 육당 최남선(崔南善, 1890~1957)의 수중에 들어옵니다. 최남선은 친일 행적으로 비판받기도 하지만, 당대 조선의 3대 천재로 손꼽힐 만큼 박식하고 글솜씨도 빼어난 문인 학자였습니다. 그가 갖고 있던 이 그림을 보고 감탄한 이가 있었습니다. 최남선은 선뜻 그에게 <도산서원도>를 내어줬는데, 강세황의 발문 끝부분에 덧붙은 최남선의 두 줄 글씨가 그 내력을 알려줍니다.

내가 이 그림을 보관한 지 오래인데, 오늘 문파(汶坡)에게 받들어 준다. (그림을) 내려다보고 그 거처한 바를 생각하고, 우러러 그 사람을 생각하니, 누가 나를 일러 뜻 없는 이[無意]라 하겠는가.

- 정묘년(1927) 중추일(中秋日)에 최남선.

문파는 유명한 경주 최부잣집의 12대 종손 최준(崔浚, 1884~1970)의 호입니다. 그는 대단한 부자였지만 재산의 대부분을 독립운동 지원에 썼고, 경주고적보존회 회장을 맡는 등 문화에도 식견이 있었습니다. 특히 최준은 1933년에 경주의 역사지리지인 『동경통지(東京通志)』 14권 7책을 발간했는데 그때 정인보(鄭寅普, 1893~1950)와 최남선의 도움을 받았습니다. 이 그림은 최준과 최남선의 교분이 적어도 1927년 이전부터 있었음을 증언합니다. 영남학파(嶺南學派)의 큰 어른이 머무시던 곳을 그린 그림이니 영남으로 돌아가는 게 맞다고, 최남선은 생각했을지 모르겠습니다. 최준도 그 뜻을 알고 이 그림을 품은 채 경주로 돌아갔겠지요. 그로부터 얼마간의 세월이 흘러, 이 그림은 다시 최준의 품을 떠났습니다. 그리고 서울로 올라와 국립중앙박물관의 소장품이 되었습니다.

겉보기에는 참으로 낡아 보이는 그림이지만, 그 안에 담긴 사연을 알면 알수록 달리 보이지 않습니까? 아무것도 아닌 것 같은 가느다란 물줄기가 점점 도도한 흐름이 되고, 영남 땅 구석구석을 휘돌아 바다를 만나는 대하(大河) 낙동강이 되는 것처럼요. 그러니 나라가 보물로 인정할 만한 그림 아니겠습니까.

X

X  페이스북

페이스북