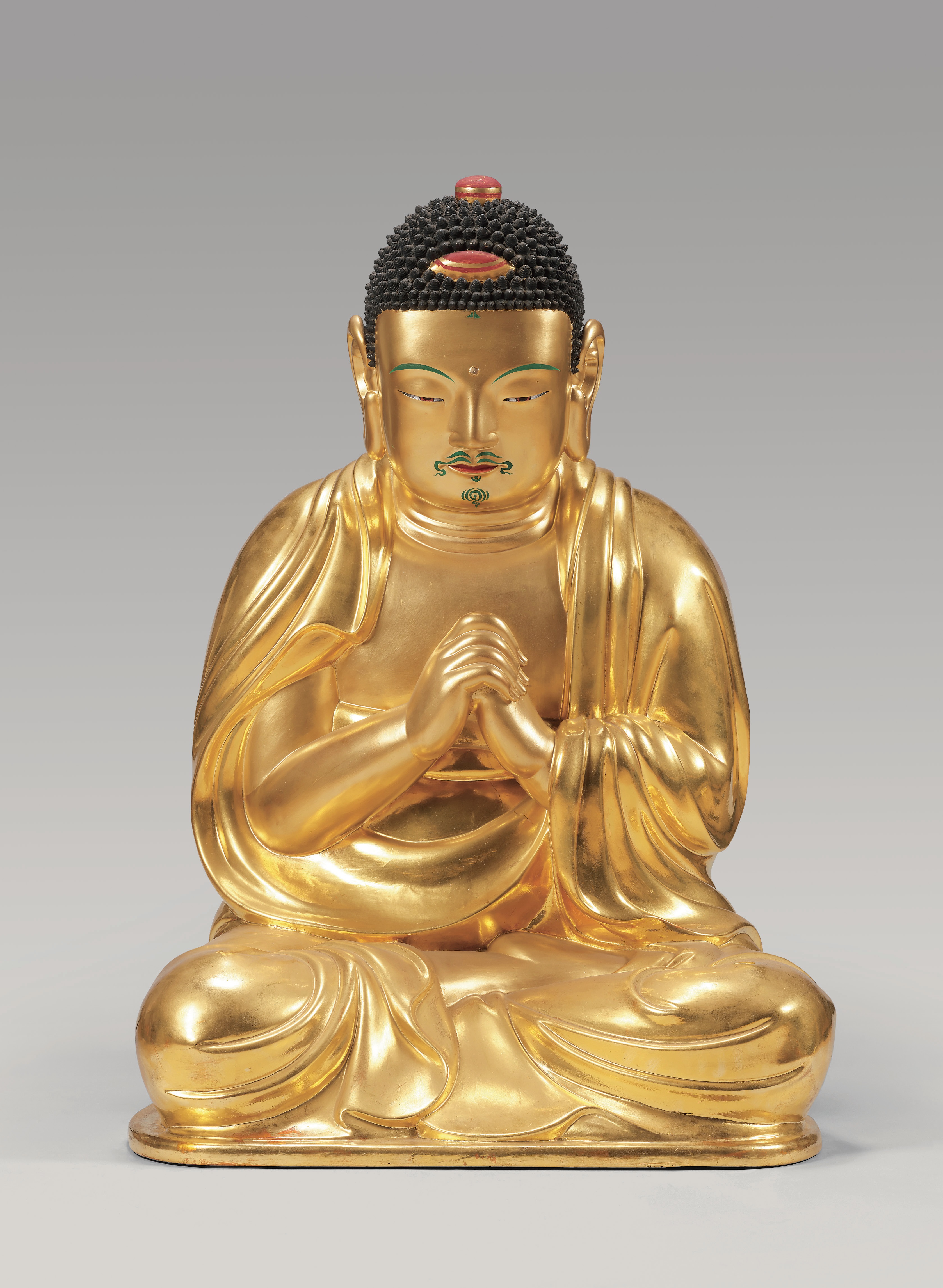

현진(玄眞) 등 17명, <목조비로자나여래좌상>, 조선 1622년, 높이 117.5cm, 보물, 구10416

위엄을 갖추고 경건하게 기도하는 듯한 불상이 있습니다. 가만히 바라보면 마음이 따뜻해지는 온화한 표정을 짓고 있습니다. 진리를 상징하는 비로자나불의 손 모양이지만, 마치 간절하게 소원을 빌듯 두 손을 꼭 맞잡은 것처럼 느껴집니다. 이 불상은 광해군비였던 장렬왕후(章烈王后, 문성군부인 유씨, 1576~1623)가 임금인 광해군과 세자, 세자빈을 위해 발원하여 현진(玄眞)을 비롯한 17명의 승려 장인이 만들었던 11구의 불상 가운데 하나입니다.

승려 장인은 누구인가

17명의 승려 장인이 만들었다는 말은 어떤 의미일까요? 승려 장인은 불상이나 불화와 같은 불교의 신앙 대상, 건물, 불구(佛具) 등을 만드는 승려를 뜻합니다. 이들은 깨달음의 길을 걷는 출가 수행승인 동시에 사찰에 필요한 기물을 만드는 전문 기술자라는 서로 다른 두 가지 정체성을 가집니다. 성스러운 존재를 형상화하여 수행하고, 동시에 중생 구제를 추구했던 불교 특유의 사상과 신앙을 바탕으로 승려 장인이 형성되었습니다.

우리나라에서는 삼국시대부터 조선시대까지 승려 장인의 활동이 끊임없이 이어졌습니다. 삼국시대와 통일신라시대 승려 장인은 전에 없던 새로운 기술을 갖춘 전문가 또는 지식인으로 우대받은 것으로 보입니다. 고려시대에는 불교가 더욱 크게 일어나면서 이들의 활동도 여러 갈래로 나뉘고 전문화되었습니다. 유교가 국가 지배 이념으로 채택된 조선시대에는 승려 장인의 지위가 이전보다 낮아졌지만 그들은 끊임없이 활동했습니다. 무엇보다 임진왜란(1592~1598)으로 피해를 당한 전국의 사찰을 승려 장인이 중심이 되어 다시 일으켜 세웠습니다. 이 과정에서 큰 사찰을 중심으로 분야별로 전문적인 기술과 능력을 갖춘 승려 장인 집단이 형성되었고, 조선 후기에 크게 성장하여 수많은 불상과 불화를 조성했습니다. 승려 장인들은 축적된 기술과 역량을 다음 세대에 물려주면서 마치 선승(禪僧)이 법맥(法脈)을 이어가듯 자신들의 계보를 만들기도 했습니다. 이처럼 수행승이자 전문 기술자라는 두 가지 정체성을 바탕으로 공동체를 이루어 사찰에 필요한 기물을 만들었던 승려 장인이라는 집단은 동아시아 다른 나라에서는 찾아보기 어려운 사례입니다.

왕비의 부름을 받은 승려 장인

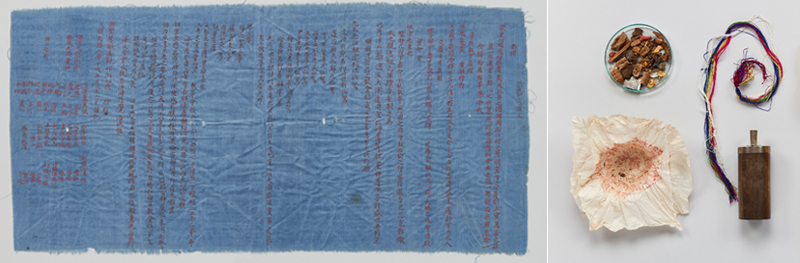

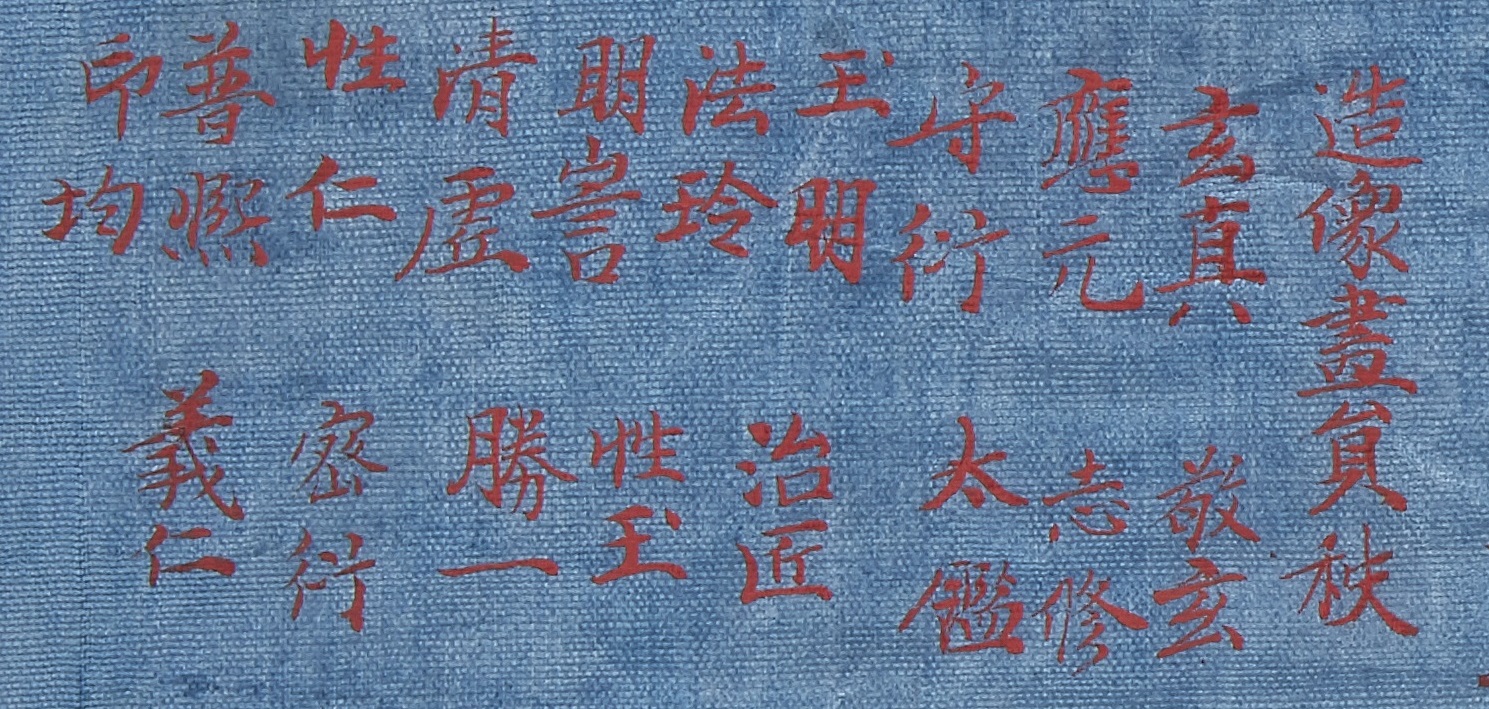

이 불상 안에서 조각을 성물로 변모시키는 상징물인 복장물(腹藏物)을 비롯해 어떤 이유로 불사(佛事)가 이루어졌고 누가 참여했는지가 적힌 발원문이 발견되었습니다. 발원문에는 다음과 같이 적혀 있습니다.

<목조비로자나여래좌상 조성 발원문>과 복장물, 조선 1622년, 비단에 붉은 글씨, 34.0x70.2cm(조성 발원문), 보물, 구10417, 10423

“이제 우리 장렬왕후께서는 부처님의 가르침을 더욱 돈독히 믿사옵니다. (중략) 이상과 같은 커다란 소원을 품고 삼가 보탕(寶帑, 왕실 금고)의 돈을 기부하고 뛰어난 장인을 모집하여 비로자나불 두 분, 석가여래 세 분, 노사나여래 두 분, 미타여래 두 분, 관음보살과 대세지보살을 조성하고, 아울러 삼신불을 그린 대영산회탱 두 폭, 용화회탱 두 폭, 오십삼불탱 한 폭, 중단탱 한 폭, 하단탱 한 폭을 공경히 그렸습니다. 장인들이 일을 이미 마무리하여 자수사(慈壽寺)와 인수사(仁壽寺) 두 절에 봉안함으로써 우러러 지극한 정승을 표하되, 초심을 잃지 않고 아주 뛰어나고 아름다운 결과를 이룩했습니다.”

자수사와 인수사는 궐 밖에 있었던 왕실 여인들의 말년 수행처입니다. 발원문에 따르면 불상 11구, 불화 7점의 발원을 주도한 이는 광해군비였던 장렬왕후입니다. 하지만 장렬왕후는 불사가 끝나고 1년도 채 되지 않아 광해군과 함께 폐위되어 강화도에 유배되었습니다. 당시 조성된 불상 11구와 불화 7점 가운데 이 <목조비로자나여래좌상>을 비롯해 안동 <선찰사 목조석가여래좌상>, 서울 <칠보사 목조석가여래좌상> 이렇게 3구만 현재 알려져 있습니다.

발원문 속 조각승 명단

발원문에는 조각승 현진, 응원(應元), 수연(守衍), 옥명(玉明), 법령(法玲), 명은(眀訔), 청허(淸虛), 성인(性仁), 보희(普凞), 인균(印均), 경현(敬玄), 지수(志修), 태감(太鑑) 등의 조상 화원(造像畫員)과 철을 다루는 네 명(성옥, 승일, 밀연, 의인)의 야장(冶匠)이 등장합니다. 원래 화원은 그림에 관한 일을 도맡아 하는 조선시대 도화서(圖畫署) 소속 관원을 이르는 호칭입니다. 왜 승려 장인을 ‘화원’이라 불렀는지 정확히 알 수 없지만 토목 사업 등 국가의 공식적인 일에 참여한 것과 관련이 있지 않을까 추측합니다.

조각승 명단을 잘 살펴보면 여러 조각승 집단이 모여 함께 공동 작업을 했음을 알 수 있습니다. 우두머리 조각승인 현진은 17세기를 대표하는 조각승으로 평가됩니다. 응원과 인균 역시 따로 집단을 이루어 활동했던 조각승입니다. 수연은 보희와 야장으로 참여한 성옥(性玉)을 이끌던 조각승이었습니다.

서로 다른 집단에서 활동하던 조각승들이 어떻게 왕실의 부름을 받아 함께 불상을 조성할 수 있었을까요? 조선은 성리학 이념을 기반으로 하는 사회였지만 왕실은 여전히 현실의 어려움을 극복하고 내세의 평안을 빌기 위해 불교에 의지했습니다. 임진왜란으로 공을 세운 승려들은 점차 사회적 입지를 강화하고 경제력을 키워갔습니다. 이런 배경에서 승려 장인은 왕실에서 발원한 불사를 도맡게 되었습니다. 변화의 흐름 속에는 17세기 전반 승려들의 총대장이었던 벽암 각성(碧巖覺性, 1575~1660)이 있었습니다. 벽암 각성은 전국에서 모인 승려 장인을 이끌고 자수사와 인수사의 대규모 불사를 감독했습니다. 이처럼 승려 장인은 왕실 불사를 맡아 자신의 위상을 드높이고, 조선의 사찰 문화를 풍성하게 가꾸었습니다.

잊힌 이름들, 승려 장인을 기억하며

2021년 12월, 국립중앙박물관에서는 불교미술을 만든 사람들에 주목하는 특별전 ‘조선의 승려 장인’을 개최했습니다. 본디 승려는 머물되 항상 떠날 수 있는 수행자의 삶을 살지만, 특히 조선의 승려 장인은 자신을 찾는 불사가 있는 곳이라면 먼 거리를 마다하지 않고 떠났습니다. 매번 작업 환경이 바뀌는 상황을 견뎌내며 자신을 부르는 곳으로 달려갔고, 이들이 자리한 곳은 곧 부처의 세계가 만들어지는 공방이 되었습니다. 이들은 언제 어디서 누구와 일하든 게으르지 않고, 자만하지 않으며, 맡겨진 일을 수행하듯 마무리했습니다. 선배들이 일구어낸 전통적인 조형 방식에 각자의 개성을 발휘하여 조선의 색채가 뚜렷한 불교문화를 꽃피웠습니다. 또한 틀에 맞춰진 기존 표현에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 도전을 거듭했습니다. 그 손끝에서 탄생한 결과물은 시대를 넘어 오늘의 우리에게도 깊은 감동을 선사합니다.

특별전 ‘조선의 승려 장인’

특별전 ‘조선의 승려 장인’

<1부 승려 장인은 누구인가> 전경

특별전 ‘조선의 승려 장인’

특별전 ‘조선의 승려 장인’

<2부 조각승의 스튜디오> 전경

이제 사찰이나 전시장에서 스쳐 지나가던 불상과 불화 안에 깃들어 있는 승려 장인의 존재가 보이시나요? 불교미술은 조선 후기 문화를 떠받치는 하나의 축이었고, 승려 장인은 이 시기 문화를 풍부하게 만들어준 숨은 주역이었습니다. 현재까지 파악된 조선 후기 조각승은 1,000여 명이고, 화승은 2,400여 명에 이릅니다. <목조비로자나여래좌상> 발원문에 등장하는 열일곱 명의 조각승처럼 이름이 남아 있는 경우도 있지만, 모두의 기억에서 잊히고 사라진 이름도 많습니다. 조선의 승려 장인은 자신을 내세우지 않고 소중하게 생각하는 가치를 손끝으로 펼쳐내며 수행을 실천해간 예술가들이었습니다. 이 <목조비로자나여래좌상>을 바라보며 수행자이자 예술가였던 승려 장인을 기억해봅니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

X

X  페이스북

페이스북